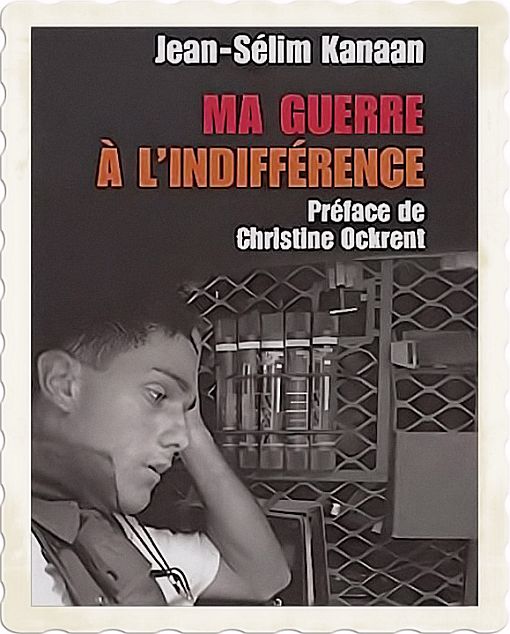

Nazioni guerra e indifferenza. Il testo che riporto di seguito, intitolato Uno zombie al Palazzo di vetro, preceduto da alcune citazioni, e da una breve sintesi, è tratto dal libro La mia guerra all’indifferenza di Jean-Sélim Kanaan del 2002.

Di questo libro mi ha sempre colpito in maniera profonda il titolo, anche perché penso che dovrebbe essere il compito di tutti gli uomini di buona volontà lottare contro l’indifferenza e sensibilizzare la nostra umanità nei confronti di tutte le crudeltà e le assurdità che l’affliggono. Purtroppo però c’è da dire che si tratta di una guerra persa in partenza e così agli scrittori e agli intellettuali non resta altro che riportare delle storie, come testimonianza della nostra stupida inconsapevolezza.

In questo senso il contenuto del capitolo che riporto è sintomatico dell’impotenza e dell’indifferenza della nostra umana burocrazia nei confronti di tutte le tragedie del mondo. Un grande esempio di letteratura impegnata, che dovrebbe interessare tutti e che invece purtroppo è completamente snobbata dai più, ed è proprio per questo che gli dedico il mio tempo e dello spazio in questo blog.

Carl William Brown

L’indifferenza racchiude la chiave per comprendere la ragione del male, perché quando credi che una cosa non ti tocchi, non ti riguardi, allora non c’è limite all’orrore. L’indifferente è complice. Complice dei misfatti peggiori.

Liliana Segre

L’Onu è solo “un’organizzazione per le lobby e utile a distribuire pensioni“, l’Agenzia Atomica, la Croce Rossa e Amnesty, invece, sarebbe meglio che non esistessero.

Mykhailo Podolyak

Tutte le cose per amarle o per odiarle bisogna ben conoscerle; per questo i governi hanno un notevole interesse a far si che la gente conosca poco, e resti quindi nell’indifferenza.

Carl William Brown

E’ un peccato il non fare niente col pretesto che non possiamo fare tutto.

Winston Churchill

Ma se lo sterminio nazista di cinque milioni di ebrei fu un olocausto, l’indifferenza dei paesi ricchi per i quaranta milioni di persone che muoiono per denutrizione ogni anno nel mondo, cosa sarebbe?

Carl William Brown

Every man is guilty of all the good he did not do.

Voltaire

La povertà, l’indifferenza, gli abusi, le umiliazioni, tutte cose che non dovrebbero esistere. Noi siamo quindi responsabili per ogni essere umano che soffre.

Carl William Brown

I difetti delle Nazioni Unite sono quindi strutturali e non risolvibili attraverso una riforma del Consiglio di Sicurezza che, includendo nuovi Stati membri con diritto di veto, finirebbe solo per complicare ulteriormente il varo di ogni decisione. Terminata la “guerra fredda”, l’ONU forse non ha saputo comprendere appieno che le nuove minacce alla sicurezza internazionale come il terrorismo globale andavano affrontati con mezzi e mentalità diverse. Perché senza una forza militare di deterrenza e con processi decisionali lenti e privi di quella rapidità oggi necessaria per far fronte alle continue emergenze, le Nazioni Unite non possono avere un ruolo determinante nella gestione delle crisi internazionali.

Rodolfo Bastianelli

I Caschi blu sono l’esempio emblematico della scarsa efficacia dell’Onu e la cartina di tornasole per cogliere la causa di quell’inefficacia: l’anarchia della comunità internazionale attuale, composta di Stati incapaci di mettersi d’accordo per mantenere l’ordine internazionale.

Già nel 1946, quando si cominciava ad avvertire i primi geli della Guerra Fredda, i dissensi tra Usa e Urss uccisero sul nascere l’esercito mondiale, che dunque non venne mai creato. Poiché però i conflitti internazionali si moltiplicarono ed occorreva fare qualcosa, nel 1956, in occasione della crisi di Suez (dopo che Nasser aveva nazionalizzato il canale di Suez l’Egitto fu attaccato da truppe israeliane e successivamente dall’Inghilterra e dalla Francia) il ministro degli Esteri canadese Lester Pearson suggerì la creazione di una forza di interposizione che assicurasse e controllasse la cessazione delle ostilità. Furono così create le operazioni di peacekeeping, condotte dai Caschi blu. Da allora quelle operazioni si sono moltiplicate: 60 fino ad oggi (di cui 18 in corso).

Antonio Cassese

Jean-Sélim aveva scelto di mettere il suo talento, la sua generosità e la sua passione al servizio dell’umanità. A trentatré anni aveva già dedicato metà della sua giovane vita alla battaglia per la giustizia e la libertà. E lo aveva fatto dove conta davvero: sul campo, al fianco degli oppressi e dei diseredati della terra.

Kofi Annan

La mia guerra all’indifferenza è il racconto autobiografico di Jean-Sélim Kanaan, (padre egiziano e madre francese, nato a Roma il 28 luglio 1970 e morto a Baghdad, il 19 agosto 2003, diplomatico delle Nazioni Unite di tripla nazionalità, italiana, francese, egiziana). Completati gli studi a Parigi in campo economico, il giovane Jean-Sélim, invece di optare per uno stage in banca o in una grande multinazionale, preferisce come prima esperienza una missione umanitaria in Somalia, un Paese dilaniato da guerra e carestia, dove ben presto si ritrova ostaggio dei guerriglieri, il fucile puntato alla tempia. Un’esperienza che a soli ventun anni cambia la vita. Rimandato in patria dall’ONG per cui prestava servizio, sente che la sua missione non è ancora finita e da qui avrà inizio il suo errare.

L’autore, nonché protagonista narra il desiderio di aiutare l’altro e sostenere coloro in difficoltà. Egli seguendo le tracce del padre, entra a far parte delle Ong, in tal modo vive personalmente le pessime condizioni delle povere persone, bambini ed anziani che sopravvivono in quel tragico clima,ambiente di guerra. Nel suo viaggio,il ragazzo, per soffrire di meno, assume una maschera ed impara ad essere distaccato ed indifferente da quella quotidianità. Questo racconto porta il lettore ad immedesimarsi in una realtà povera e l’autore affronta concetti sconvolgenti ed impressionanti.

Africa, America, Balcani. Jean-Sélim racconta, prima, del dramma jugoslavo e di come egli sia sopravvissuto all’attraversamento della città simbolo del martirio bosniaco, Sarajevo, sotto il fuoco dei cecchini per rifornire gli ospedali sotto assedio. Scrive, poi, della pacificazione bosniaca e della ricostruzione del Kosovo, questa volta come membro delle Nazioni Unite. Narra il mondo astratto, asettico e burocratico del Palazzo di Vetro e racconta la rabbia del popolo iracheno dopo la caduta del regime di Saddam, piegato da dodici anni di sanzioni e guidato da una coalizione che sembra sul punto di fallire ancor prima di iniziare.

Ed è proprio a Baghdad che nell’agosto del 2003 a soli 33 anni perderà la vita, vittima di un attentato kamikaze al quartier generale delle Nazioni Unite nei locali del Canal Hotel. L’esplosione, causata da un camion bomba, ha provocato la morte di almeno 20 persone e il ferimento di un centinaio di persone. La coalizione anti-Saddam Hussein ha affidato alla neo-ricostituita polizia irachena le indagini sull’attentato dinamitardo.

Il 27 Febbraio del 2004 Jean-Sélim viene insignito della Legion d’Onore, massima onorificenza francese, proprio per la sua guerra all’indifferenza condotta sul campo. Ora la sua battaglia continua nelle pagine del suo libro, dove denuncia gli sprechi e le inadeguatezze delle agenzie internazionali, l’apatia dell’opinione pubblica, il cinismo della politica e il pressapochismo di molte organizzazioni non governative.

Uno zombie al “Palazzo di vetro”

Come tutte le mattine, da più di un anno, vengo qui, in questo piccolo ufficio del trentasettesimo piano della sede delle Nazioni unite a New York, subito sotto agli uffici del segretario generale. Tra le nove e le dieci siamo in migliaia a passare attraverso le porte girevoli all’entrata dell’edificio. Tutti vestiti nello stesso modo – completo grigio, camicia chiara e cravatta scura – aspettiamo i controlli della sicurezza poi, sempre in coda, uno dopo l’altro, ci avviamo verso gli ascensori. Qui ci scambiamo qualche “Buongiorno”, “Hello”, “Good Morning, how are you today?” e, senza neanche aspettare le risposte, raggiungiamo i nostri uffici. Esattamente un’ora dopo inizia un nuovo movimento di massa: scendiamo verso il bar per la prima bevanda calda della giornata, poi risaliamo, aspettiamo il pranzo, poi le sei del pomeriggio e ce ne torniamo a casa.

E così per anni, aspettando l’inevitabile promozione e la pensione. Di che cosa ci potremmo lamentare? A tutti i livelli della gerarchia, dall’agente di sicurezza al consigliere politico, passando per gli “speech writers”, siamo ben pagati, abbiamo la nostra banca, il nostro servizio sanitario, le nostre agenzie assicurative. L’unico problema è l’insostenibile lentezza: in questi corridoi dall’aspetto serioso e silenzioso il tempo sembra non passare mai; le ore e le giornate sono lunghissime. Sono qui soltanto da un anno e mi sembra che dalla mia partenza dal Kosovo sia passata un’eternità. In certi giorni mi sento davvero prigioniero, come se fossi morto e sepolto. E se non andassi a lavorare? E se effettivamente morissi all’improvviso?

Probabilmente passerebbero giorni prima che qualcuno si accorga che non sono in ufficio. Ho il grado P4 (professionale 4), equivalente, nella gerarchia dell’ONU, a un quadro medio alto. Anche se il mio ufficio è minuscolo ho due finestre. A ogni grado corrisponde un numero preciso di metri quadri e di finestre; so che quando sarò P5 avrò diritto a tre finestre. A tren-tun’anni sono decisamente in anticipo rispetto alla curva delle carriere; alla mia età generalmente si è P2 o, nel migliore dei casi, P3, e questo fatto suscita gelosie e incomprensioni. Sono distaccato qui dall’UNOPS, l’Ufficio delle Nazioni unite per i servizi e i progetti, una piccola costola dell’ONU la cui sede è a Ginevra, che mi ha mandato a New York dopo la mia missione a Pristina.

Lavoro quasi completamente da solo. Prima di entrare in ufficio incontro ogni giorno una quindicina di persone che si occupano più o meno delle stesse cose, ma non c’è molta collaborazione tra noi. In effetti considerano l’UNOPS un po’ come una minaccia: per dirla in breve, noi dovremmo dargli una mano, ma loro hanno paura che gli freghiamo il lavoro. Quindi siamo tutti molto gentili, ma questo è tutto. In realtà l’UNOPS è un ufficio d’appoggio ai progetti di diverse agenzie dell’ONU.

Se per esempio l’Alto commissariato per i rifugiati (HCR) viene da noi con x milioni di dollari di budget e ci chiedere di elaborare un progetto di assistenza, noi lo facciamo dalla A alla Z. L’UNOPS si vanta di avere procedure molto più rapide e flessibili di quelle dell’ONU, o almeno questo è quanto aveva constatato Lakhdar Brahimi in un rapporto dedicato ai modi per migliorare le missioni ONU per il mantenimento della pace nel mondo. Lavoro anche alle applicazioni possibili del rapporto di questo ex ministro algerino che attualmente dirige la missione ONU in Afghanistan.

I miei interlocutori si trovano dunque a Ginevra o in altre parti del mondo, ma non qui in sede. Qualche volta devo spostarmi, andare in Kosovo, in Bosnia, e forse tra breve a Kabul, in Burundi, in Etiopia, in Somalia o in Medio Oriente per seguire o sbloccare la realizzazione di un progetto. Sono e resto “Mister Fix It”, quello che viene mandato a risolvere i problemi.

A New York ho dovuto riabituarmi a tutto, a cominciare dalla vita in una grande città. Gli ultimi dieci anni li avevo passati tra Mogadiscio, Zenica, Bihac, Pristina o, nel migliore dei casi, Cambridge. Non era la stessa cosa. Laura e io abbiamo riscoperto cosa significa vivere in un appartamento in centro, avere acqua calda a volontà e non temere che venga tagliata la corrente nel bel mezzo del nostro film preferito.

Un’altra cosa strana era che, per la prima volta da quando avevo dieci anni, avevo un indirizzo postale che corrispondeva al mio domicilio (prima per la posta ero domiciliato da mia madre, a Roma), un numero di telefono fisso e i documenti in regola. In precedenza avevo sempre dovuto dibattermi tra i miei tre passaporti, la residenza in Francia e a Roma mentre mi trovavo a Bihac ecc.

La differenza tra lavorare sul campo o in ufficio è enorme. Paradossalmente, dal momento che sono salito di grado, da quando sono qui ho molto meno l’impressione di “essere qualcuno”. In Somalia e in Kosovo, passando per la Bosnia, avevo compiti e responsabilità chiari e precisi. Lavoravo, comunicavo continuamente con la gente. Il cambiamento è brutale: in Kosovo prendevo decisioni d’ordine “governativo”, qui mando fax, faccio fotocopie, consulto l’e-mail, scrivo appunti che forse verranno letti. Ho l’impressione di vivere in un mondo astratto, burocratico, inutile.

In teoria non sono obbligato a indossare il completo grigio per andare a lavorare. All’inizio mi capitava spesso di arrivare vestito in modo più rilassato, o semplicemente senza cravatta. Allora, in ascensore qualcuno commentava: «Stai per partire per le vacanze?». Le persone si parlano poco qui, ma quando qualcosa stona non possono fare a meno di reagire. Sempre con lo stesso modo di fare educato, lo stesso sorrisetto impersonale. Allora un giorno ho ceduto: ho comprato una serie di camicie, qualche cravatta non troppo triste e alcuni completi. Tutte cose che ora vanno regolarmente avanti e indietro dalla tintoria. È l’uniforme, se ce l’hai significa che pensi nel modo giusto.

A ogni modo il giorno in cui mi sono presentato in giacca e cravatta i commenti sono completamente cessati. Ma la cosa peggiore è la sensazione di usura, se non addirittura di annientamento che provo da quando lavoro a New York. Dopo poche settimane mi sono subito sentito invecchiare, sono comparsi alcuni capelli bianchi. Peggio ancora, in certi giorni ho l’impressione di essere morto. Un morto vivente, in una strada senza uscita, che aspetta una promozione, automatica, ogni cinque anni, fino alla pensione.

Il sistema può soffocarti progressivamente, come un boa constrictor, a colpi di relazioni, riunioni, scartoffie e burocrazia. Eppure il fatto di essere entrato all’ONU aveva un significato particolare per me che ho voluto ripercorrere il cammino di mio padre e di mio nonno. Del resto in molti a New York si ricordavano di mio padre e, quando sono arrivato, alcuni di loro mi hanno accolto molto calorosamente, per altri, invece, ero necessariamente un raccomandato.

Ma ho perso ben presto ogni illusione: lavorare all’ONU non è certo una panacea. Il centro di tutte le operazioni della maggior organizzazione del mondo resta un covo di burocrati, di imboscati e di funzionari. Per rendersene conto basta girare per i corridoi: tutti hanno l’aria seria, indaffarata, motivata, ma se chiedete a qualcuno che cosa ha fatto di concreto nel corso della giornata, vi risponderà o con un’alzata di spalle o in un incomprensibile gergo amministrativo da cui non ricaverete assolutamente niente.

La cosa più incredibile è che la gente non è felice. Bisogna dirlo. Gli impiegati di quest’organizzazione, che dovrebbe essere pieni di speranza in un mondo migliore, sono persone tristi. Volti pallidi e immusoniti, schiene curve, sguardi spenti: nei nostri corridoi si incrociano veri e propri zombie. Nel giro di poche settimane ho cominciato a riconoscere i depressi, gli alcolizzati e quelli che vanno avanti a tranquillanti. E poi ci sono quelli che vedo solo raramente perché sono sempre in congedo per malattia.

Non sono vittime dello stress da “troppo lavoro”, ma di quello, ben più pernicioso, dovuto al “troppo poco lavoro”. Soffrono di frustrazione, tristezza, demotivazione. Varrebbe la pena che l’Organizzazione mondiale della sanità, che dipende dall’ONU, facesse un giorno uno studio sull’incidenza di malattie cardiovascolari, tumori e aneurismi tra gli impiegati ONU tra i cinquantotto e i sessantadue anni.

Ripenso a mio padre, morto improvvisamente poche settimane prima di andare in pensione. Non mi prendono sul serio, ma io continuo comunque a notare il crescente numero di persone della mia età, tra i trenta e i quarant’anni, che vedono spuntare qui i primi capelli bianchi. E non tengo il conto dei divorzi di coppie distrutte dalla lontananza geografica.

Il problema è che nessuno si preoccupa di noi. L’organizzazione che interviene in ogni angolo del globo per aiutare la gente non si interessa dei suoi dipendenti. Si accontenta di pagarli profumatamente sperando che non protestino. Ci chiedono di essere superuomini, di trasferirci seduta stante in Kosovo o a Timor Est, di lavorare all’identificazione dei corpi di una fossa comune poi, una volta tornati, di metterci in giacca e cravatta e lavorare come se niente fosse. Di continuare ad augurare buongiorno a tutti in ascensore e di parlare del tempo… Oggi va tutto bene, grazie, anche se ieri ho visto morire dei bambini.

Ho vissuto ancora una volta, in modo molto doloroso, lo squilibrio tra queste due situazioni quando mi sono dovuto assentare per breve tempo da New York per andare all’Aia, a deporre sulla situazione della ex Jugoslavia davanti al tribunale penale internazionale. Ho abbandonato il mio confortevole bozzolo per andare a raccontare gli orrori della Bosnia centrale, poi me ne sono tornato, come se niente fosse, alla sede dell’Organizzazione.

Qualcuno potrebbe benissimo rispondermi che gli stati d’animo di impiegati ben pagati non hanno grande importanza rispetto ai compiti di un’organizzazione come l’ONU. Ma provate a vivere per vent’anni a contatto con la guerra e la miseria umana senza che nessuno si occupi di voi e vedrete che non solo farete del male a voi stessi, ma anche a quelli che dovreste aiutare. L’esercito, la polizia, i pompieri si occupano regolarmente della salute mentale dei loro dipendenti. A New York, dopo l’11 settembre, c’erano poster in strada con su scritto: “Anche gli eroi hanno bisogno di parlare”, che si riferivano alla difficoltà di esprimere l’indicibile della sofferenza.

Non è una rivendicazione corporativista o salariale, su questo punto non abbiamo nulla di cui lamentarci. Ma quando una persona torna da una missione di identificazione di corpi in Ruanda, o quando ha visto i suoi colleghi morire in un incidente di elicottero, ha bisogno di qualcuno con cui parlare al suo ritorno. E non di passare mesi andando avanti e indietro e facendo finta che tutto vada bene nel migliore dei mondi possibili.

Dal momento che ho vissuto in zone di guerra sono più sensibile di chiunque altro su questo argomento. Ovviamente ho chiesto se potevo rivolgermi a qualcuno per parlare e gestire lo stress, mi sono detto: se all’ONU non ci hanno pensato, chi ci penserà? Ma sono rimasto davvero esterrefatto quando ho scoperto che alla sede dell’oNu lavora un solo psicologo, uno solo per ottomila impiegati. Una persona priva di mezzi per agire, sola e demotivata. Abbiamo tutta una serie di specialisti che ci esaminano da capo a piedi prima che l’ONU ci assuma, ma soltanto uno psicologo, chiamato pudicamente “social worker”, per i debriefing. Oberato dal lavoro, lo psicologo dell’ONU mi ha mandato in città da un collega che lavora da anni sulla “sindrome del Vietnam” che colpisce i veterani della guerra del sudest asiatico.

Dal punto di vista professionale e personale ho fatto una bella carriera. Perché dovrei sputare nel piatto in cui mangio? Perché devo dare l’impressione di mordere la mano che mi nutre? Da quando sono qui mi avveleno il sangue proprio perché so di essere tagliato per questo lavoro. E come se fossi stato predestinato, programmato per lavorare qui. In effetti, se leggo i testi su cui si basa l’ONU mi sento assolutamente nel mio elemento. Ma non per quanto riguarda il modo in cui vengono messi in pratica.

Avendo cominciato con le ONG, mi rendo perfettamente conto che a livello di quantità di aiuto alle popolazioni l’ONU è insostituibile: là dove MSF manda un aereo, l’ONU può organizzare l’invio di cinquanta navi. Se una ONG come Action contre la faim salva diecimila persone, l’ONU ne salva un milione. Fa le cose in grande. Anche se dal punto di vista del personale per anni l’ONU ha operato scelte discutibili – le ONG avevano la fama di assumere dei Rambo militanti, ma all’ONU c’erano persone con un dottorato in botanica che si occupavano del mantenimento della pace – le cose ora finalmente stanno migliorando e si va verso una professionalizzazione degli operatori umanitari.

Ma non bisogna dimenticare che, agli occhi della gente, l’ONU continua a essere il simbolo di un certo ideale e rappresenta spesso l’ultima speranza. In un conflitto, l’ONU viene sempre chiamata come estrema risorsa. Bisogna arrendersi all’evidenza: questo salottino mondiale, punto d’incontro di diplomatici e funzionari, che per molto tempo è stato il discendente diretto di una Società delle nazioni, priva di qualsiasi potere reale, è diventato per forza di cose un servizio di pronto soccorso per il mondo intero, l’ultima via d’uscita per popolazioni minacciate di sterminio o l’ultimo garante di fragili paci. E, miracolo, qualche volta funziona! Penso al Kosovo, al Guatemala o anche a Timor Est.

Ma un certo numero di errori recenti dell’ONU sono imperdonabili e, se si pensa al premio Nobel per la pace consegnato all’Organizzazione, davvero sconcertanti: Sarajevo, Srebrenica, Ruanda… Sono stato, e sono tutt’ora, fiero di alcune missioni a cui ho partecipato sotto l’egida dell’ONU, ma mi vergogno di questi episodi. Nella ex Jugoslavia dobbiamo purtroppo proprio all’ONU quella politica odiosa che consisteva nel trattare allo stesso modo vittime e carnefici. I difensori di Sarajevo, gli uomini politici che difendevano un ideale multietnico e i criminali di Mladic.

Quando ripenso ai salamelecchi del rappresentante dell’ONU all’epoca, Yasushi Akashi, perfetto esempio dell’indecenza e dell’insensibilità dell’ONU, mi sento davvero disgustato. Prendiamo anche il caso di Srebrenica, enclave musulmana sotto la protezione dell’ONU in territorio serbo, in cui le truppe del generale Mladic hanno compiuto uno dei peggiori massacri della ex Jugoslavia (più di seimilacinquecento morti gettati in fosse comuni di cui sono state ritrovate a poco a poco le tracce) mentre i dirigenti dell’ONU, responsabili politici e militari, facevano a scaricabarile, in attesa che i miliziani avessero finito il loro sporco lavoro.

Del resto è interessante che il governo olandese abbia dato le dimissioni in blocco dopo la pubblicazione, nell’aprile 2002, del rapporto su Srebrenica, mentre non c’è stata alcuna reazione alla sede delle Nazioni unite. E non parliamo del Ruanda: il più grande omicidio premeditato di civili del decennio – un genocidio – si è svolto sotto gli occhi dell’ONU.

Queste domande me le pongo tutti i giorni, tutti i momenti, e trovo incredibile che l’attuale segretario generale (che era il numero due dell’Organizzazione in quel periodo) possa ricevere il premio Nobel per la pace senza dedicare neppure una parola alle vittime di quei massacri, senza un minuto di silenzio per tutti quei morti trucidati che le Nazioni unite non hanno potuto salvare dalla barbarie. Diventeremo migliori ricordandoci ogni giorno di quelli che abbiamo dovuto abbandonare. E dobbiamo avere un unico obiettivo: che queste cose non si ripetano mai più.

Sì, oggi l’ONU manca molto semplicemente di umiltà e di umanità; per me è il crollo di un bell’ideale. Ma poi penso a quelli che spesso ripongono in noi la loro unica e ultima speranza e che si aspettano dall’ONU ben di più di quello che i suoi tecnocrati possano sfornare oggi e spero che la mia testimonianza contribuirà a mettere in evidenza le più gravi carenze dell’ONU: come possiamo occuparci degli altri se trascuriamo quelli che ci sono più vicini? Non è certo a colpi di salari mirabolanti o di sovvenzioni generose che si può cancellare l’infelicità delle persone. Bisogna combattere la sclerosi di questo sistema elitario che si nutre di se stesso. Io ho scelto di farlo dall’interno.

Avendo iniziato con le ONG, so bene che nessuna di loro ha una vocazione universale e può pretendere di sostituire le Nazioni unite. È meglio perfezionare quello che abbiamo già. Per questa ragione continuo ad avere fiducia in quelli che, un po’ come me, appartengono alla generazione che non ha conosciuto la Guerra fredda ma internet, la multietnicità, origini diverse, una vita a cavallo tra varie culture e varie frontiere. Invece di essere un handicap, le mie origini e la mia vita internazionale sono state per me un formidabile aiuto sia dal punto di vista personale sia da quello professionale, mi hanno permesso di comprendere il mondo e di andare avanti.

È stato grazie a questo che sono riuscito a sentirmi a casa a Parigi, Roma, Sarajevo, Pechino, Bihac, Pristina e New York. Anche se so che un giorno, un po’ come Ulisse, tornerò nella città in cui sono nato. Ma prima che arrivi quel momento ho ancora molta strada da fare: una volta arrivato a quella che credevo fosse la fine della corsa, mi rendo conto, proprio mentre scrivo questo libro, che sono solo all’inizio.